山坂研 / 水工学研究室

研究のテーマ

土砂の流れから、自然豊かな河川環境を考える

河川の流れは、流れが引き起こす土砂移動によって河川の形状が変化し(侵食・堆積)、これが流れを変化させるという相互作用を伴っています。土砂の侵食・堆積の力学機構を考慮して、自然豊かで好ましい河川地形・河川環境を護る、あるいは創出する手法について研究しています。また、河川災害の防止についても研究しています。

教員メッセージ

河川災害を防ぎ、河川環境を護る!

水と土砂の力学機構を紐解き、新たな手法を生み出す

河川の形状は、水の流れが引き起こす土砂移動によって、侵食・堆積することで変化します。そしてその変化がさらに河川の流れを変化させていくという相互作用を伴っています。土砂の侵食・堆積の力学機構を考慮し、自然豊かで好ましい河川地形・河川環境を護る、あるいは創出する手法と、河川災害の防止について研究しています。

研究室の活動

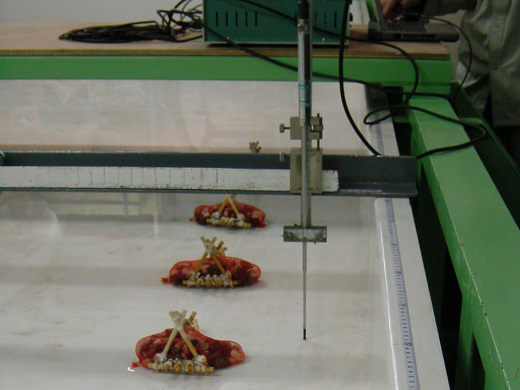

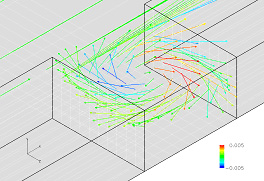

最近の研究テーマ1:ワンド内の流れと土砂堆積に関する研究

ワンドは、川の本流から離れたところにある池のようなもので、洪水時には魚類が避難できる静穏域となります。流れの状況を知るためにコンピュータの数値解析を行ったり、ワンドが土砂で埋まってしまわないように、実験室で、土砂を流した実験等を行ったりします。

最近の研究テーマ2:洪水による河道閉塞に関する研究

洪水時に、河川内に流木が流れ込むと、橋などの構造物に流木が引っかかり、氾濫が起きることがあります。閉塞の仕方を実験的に調べて、閉塞の防止に役立てます。

最近の研究テーマ3:越水、浸透による堤防破壊に関する研究

近年、短期の急激な降雨により、堤防が破壊され、河川の大規模な氾濫による被害が増大しています。実験により堤防決壊のメカニズムを探り、破壊防止に役立てます。

最近の研究テーマ4:ロープのみを用いた船による河川横断の可能性に関する実験

橋の無い河川を横断するには、船が必要になります。人力・動力によらずに川の流れを利用して、船で川を横断する方法を検討しています。洪水時に、橋梁が破損した場合の避難に役立ったり、また、レジャーとしての利用も考えられます。写真は、小水路での実験で、紐で係留された船が、この水路を横断できることが確認されました。

最近の研究テーマ5:用水路の底面浄化とそれによる河川景観の改善に関する研究

河川は、水がきれいでもその下の底面の状況によって見た目のきれいさが変わってきます。底面を浄化する方法、それによる河川景観の改善効果等について検討します。

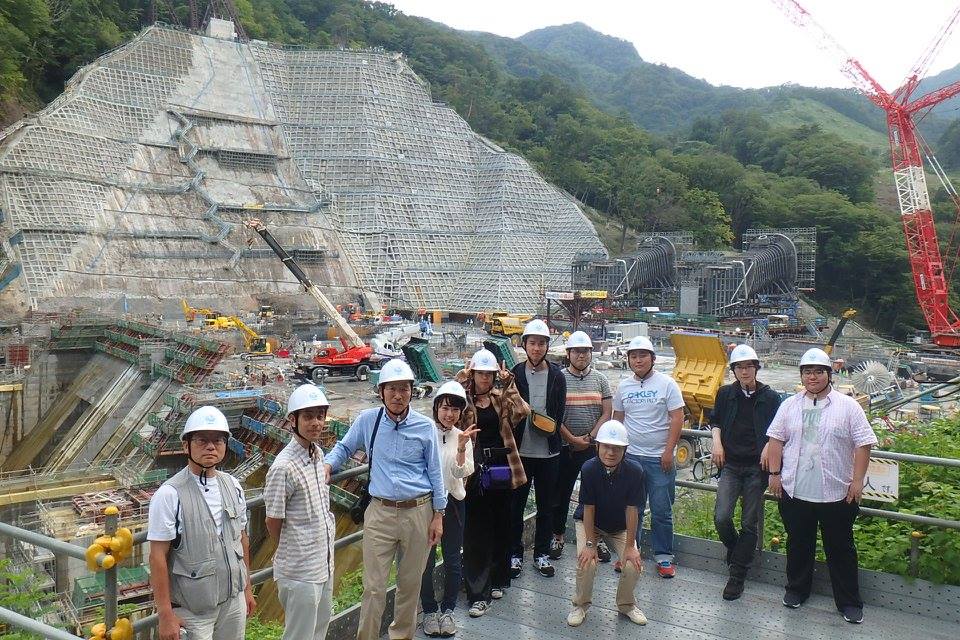

学外研修

卒研生は、夏休み等を利用して、宿泊を伴う現場見学を行います。最近は、3年続けて八ッ場ダムの見学を土質研究室と合同で行いました。写真は2017年9月の施工状況です。