二井研 / 景観デザイン研究室

研究のテーマ

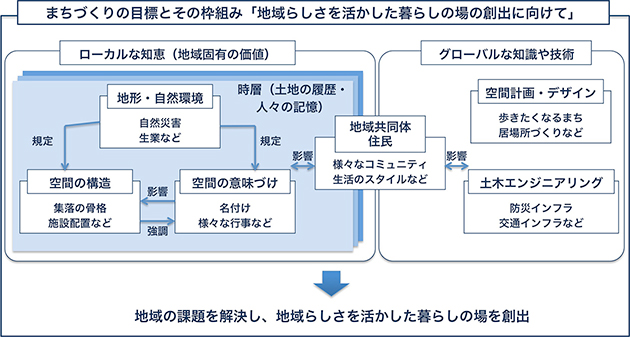

ローカルな知恵」と「グローバルな知識や技術」で、地域らしさを活かしたまちづくりを実践する

私たちの研究室では、地域らしさを活かした暮らしの場の創出を目指し、調査や研究、またデザイン提案や実践に取り組んでいます。調査・研究では、これからの地域のありかたを考えるためにまちや集落が持つ「地域固有の価値であるローカルな知恵」の解明や、新しい公共空間のありかたや空間デザイン手法の開発に取り組んでいます。またデザイン提案・実践では、調査・研究の成果に加え、空間デザインや土木デザインといった「グローバルな知識や技術」も用い、設計コンペや教員がかかわるプロジェクトなどを通じて、これからの地域のあり方の提案に取り組んでいます。

教員メッセージ

土木デザインで都市を再生する!

場所の魅力を引き出し、人が主役のまちを目指す

駅前広場や街路、水辺や橋などの公共空間のデザインは、建築の分野が担っているイメージがありますが、じつは土木分野の担当です。いま世界中で公共空間を核とした都市再生のプロジェクトが進められています。場所の魅力を引き出し、“人が主役”の地域・都市デザインに必要な研究と実際のデザイン提案に、学生たちと取り組んでいます。

研究室の活動

主な研究テーマ1:暮らしのかたちを解き明かす!〜地域固有の価値に関する研究

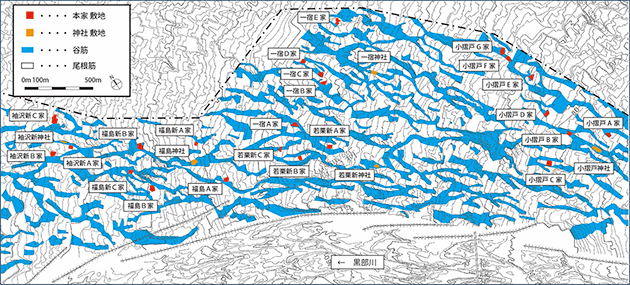

古くから存在する町や集落には、長い暮らしのなかでつくりあげてきた、その場所に適した「かたち」が存在しています。災害に強いかたち、みんなで助け合うためのかたち、そこには未来のまちづくりを考えるための知恵や工夫がたくさん存在しています。具体的なまちや集落を対象に、フィールド調査やヒアリング調査、昔の地図や地名などの文献調査を通じて、その秘密を明らかにする研究に取り組んでいます。

- 服部周平,二井昭佳:扇状地散村集落における本家・神社の立地特性~富山県入善町小摺戸地区を対象として~,土木学会論文集D1(景観・デザイン),2012.

- 安田尚央,二井昭佳:生業に着目した集落の環境認識に関する研究,土木学会第9回景観・デザイン研究講演集,2013.

- 窪田圭佑,二井昭佳:小地名を手がかりにした集落の環境認識に関する基礎的考察,土木学会第13回景観・デザイン研究講演集,2017.

- 窪田圭佑,村松幹允,二井昭佳:利水システムに着目した山間部集落の空間構成,土木学会第14回景観・デザイン研究講演集,2018.

- 村松萌生,二井昭佳:南魚沼市長森集落における池と水路による利水システム,土木学会第14回景観・デザイン研究講演集,2018.

- 清水健弘,須賀周平,二井昭佳:河岸の立地形態と空間構成に関する研究,土木学会第14回景観・デザイン研究講演集,2018.

- 清水梢:扇状地における神社と洪水の関係について,,国士舘大学理工学部卒業論文,2018(進行中).

主な研究テーマ2:新しい公共空間のありかたや空間デザイン手法に関する研究

たとえば、洪水に強く魅力的な水辺空間、みんなが気軽に立ち寄る公民館や小学校、隣接する民間企業が運営する小さな公園など、今は存在しないけれど、こんな空間があったら地域の魅力がぐんと高まるアイディアの実現に向けて、デザイン事例の調査・研究や、利用実態やヒアリング調査などに取り組んでいます。

- 清水健弘,二井昭佳:明治期における小学校の立地位置に関する研究,土木学会第13回景観・デザイン研究講演集,2017.

- 片野 匠:畳堤に関する基礎的研究,国士舘大学理工学部卒業論文,2014.

- 小山祐人:地域コミュニティの観点からみた公民館・広場の利用実態,国士舘大学卒業論文,2018(進行中).

- 櫻井駿介:小規模公園の民間運営の可能性について-世田谷区を対象として-,国士舘大学理工学部卒業論文,2018(進行中).

- 小林あずさ:ドイツ・バイエルン州における洪水氾濫原を用いた治水整備,国士舘大学理工学部卒業論文,2018(進行中).

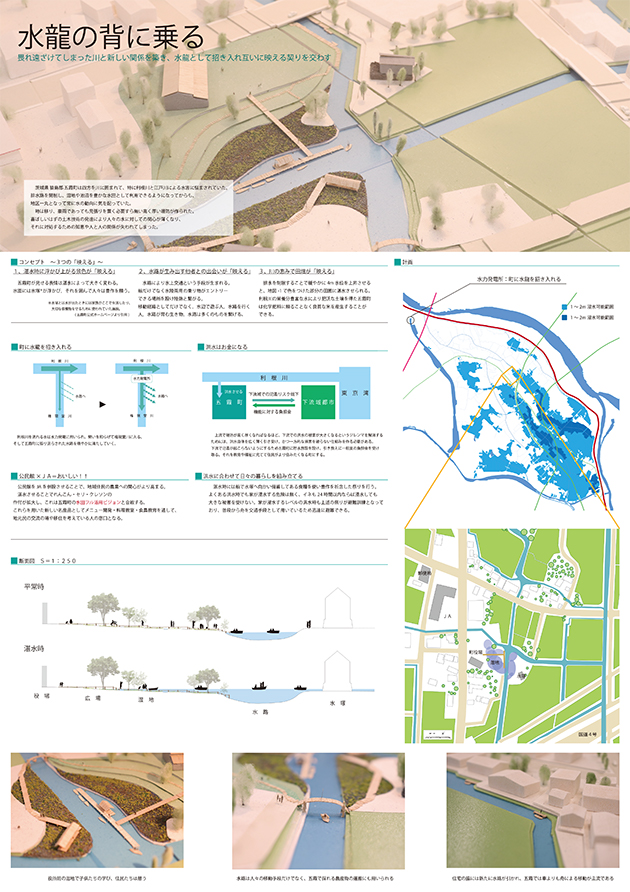

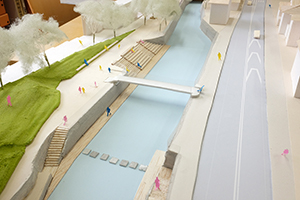

設計コンペティションへの参加などのデザイン実践活動

まちづくりの講義や調査・研究で得られた知識と、設計演習やフィールド演習などで得られた技術を統合し、具体的な地域におけるデザイン提案に取り組んでいます。とくに研究室が設立された2007年から毎年応募している土木デザイン設計競技「景観開花。」では、これまで最優秀賞1回、優秀賞2回(うち1回は他大との合同チーム)、佳作5回、鹿島建設賞1回、東京建設コンサルタント賞1回を受賞しています。また、教員が関わっている実際のプロジェクトに参加してもらうこともあります。

景観開花。

ゼミ旅行など研究室の活動+他大学との合同ゼミなど学外での活動

研究室では、優れたまちづくり事例や公共空間・土木構造物の設計事例などの視察を行う、2泊3日のゼミ旅行を毎年実施しています。また、ゼミでは、論文ゼミの他に、計画や設計の知識や技術を高めるための活動や、OB・OGも交えた親睦会を定期的に開催しています。

また学外の活動として、毎年、土木学会景観・デザイン研究発表会での学会発表や、東京工業大学斎藤研究室や法政大学福井研究室など同じ分野を志す他大学との合同ゼミを実施しています。そのほか、設計事務所や建設コンサルタントでのインターンシップやアルバイト、設計ワークショップやシンポジウムへの参加などにも取り組んでおり、積極的に学びたい学生は、より広い視野と人のつながりをつくることができます。